マクロ経済学は、市場全体をマクロな視点で分析する学問です。主な研究対象は、「財市場」「貨幣市場」「労働市場」の3つの市場です。

この記事では、マクロ経済学を10分でわかりやすく解説します。なお、経済学の専門知識は必要ありません。

ちなみに、マクロ経済学は、ケインズ経済学を基礎とする学問です。ケインズ経済学について詳しくは下記のリンクで解説しています。

5分でわかるケインズの雇用・利子および貨幣の一般理論 | ケインズ経済学の基礎

5分でわかるケインズの雇用・利子および貨幣の一般理論 | ケインズ経済学の基礎

経済学全体についてざっくりと理解したい方は下記のリンクで解説しています。経済学を俯瞰することで、よりこの記事の理解が深まります。

わかりやすい経済学 – 古典経済学から近代経済学まで10分でざっくり解説

わかりやすい経済学 – 古典経済学から近代経済学まで10分でざっくり解説

マクロ経済学とは?

マクロ経済学は、経済活動全体を集計して、その動きを分析する学問です。

例えば、我々がよく耳にするGDP(国内総生産)です。GDPは、国内で生産された付加価値の全体の集計値です。この集計値の動きを分析対象とするのが「マクロ経済学」です。

マクロ経済学と、対極にあるのが「ミクロ経済学」です。マクロな集計値ではなく、ミクロな個別の「生産や消費」に着目します。

ミクロ経済学について知りたい方は下記のリンクで詳しく解説しています。

10分でわかるミクロ経済学 – 需要曲線や供給曲線をわかりやすく解説

10分でわかるミクロ経済学 – 需要曲線や供給曲線をわかりやすく解説

マクロ経済学で扱う3つの市場

マクロ経済学が対象とする代表的な市場は、大きく3つです。1つが「財市場」、2つ目が「貨幣市場」、3つ目が「労働市場」です。

- 財市場:主にGDPを対象とする。生産、消費、分配がどのように行われるのかを考える

- 貨幣市場:貨幣や債券の流通に関して考える

- 労働市場:労働の需給について考える

これら3つの市場について、マクロ経済学で一般的な考えについて、これから解説していきます。

財市場

財市場とは、「モノやサービスの市場」です。それらを生産・消費するマーケットを研究対象とします。

財市場の代表的な指標は、GDP(国内総生産)です。よくテレビで「GDPが上がった」「下がった」と耳にしますが、実はGDPはマクロ経済学の用語です。

GDP(国内総生産)とは、国内で生産される付加価値の総和です。

例えば、ある企業Aが、鉄の材料を輸入して鉄板を作り、ある企業Bが、その鉄板で車を生産したとします。GDPは付加価値の総和ですから、下記の式のように計算できます。

付加価値(GDP) = (鉄板の価格 − 鉄板の材料費)+(車の価格 − 鉄板の価格)

実際は、車に必要な材料は鉄のみではありませんから、この式よりも、より付加価値が増え、GDPも上昇します。

このGDP(国内総生産)が増えるのは、生産物が増えるだけではありません。その分消費する量も増えます。消費する量が増えれば、企業は儲かるわけですから、所得が増えていくわけです。

つまり、GDPは給料に直結しますから、我々にとってはすごく重要な指標です。景気の良し悪しは、一般的にはGDPの成長率で判断されています。中国や新興国では8%前後、日本含めた先進国は2%程度です。

中国で働いている人は、毎年毎年、給料が上がっているように感じる一方で、日本などの先進国ではあまり変わらないと感じるのは、GDPの成長率が低いからということができます。そのくらいGDPはすごく大切な指標です。

ちなみに、GDPについて詳しく知りたい方は下記のリンクで解説しています。「名目」「実質」「一人当たり」GDPについて、それぞれ説明しています。

GDPとは? 10分でわかりやすく解説 「名目」「実質」「一人当たり」って何?

GDPとは? 10分でわかりやすく解説 「名目」「実質」「一人当たり」って何?

三面等価の原則

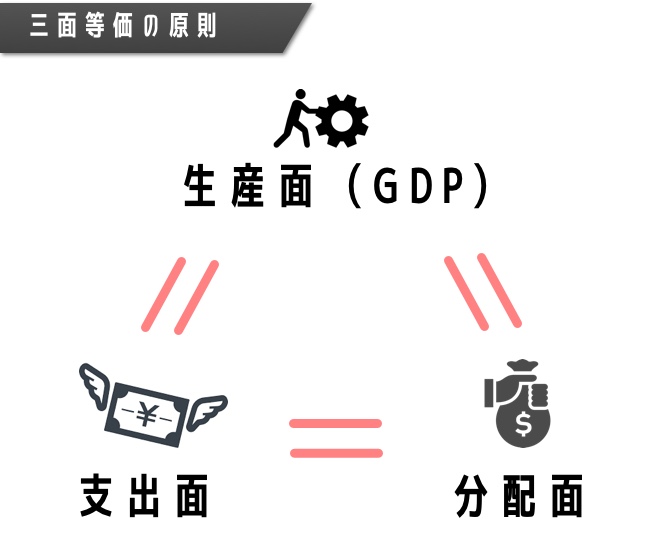

GDPが上昇すると、賃金が上がると説明しましたが、その背景には「三面等価の原則」が存在します。

三面等価の原則とは、「生産面」「支出面」「分配面」が常に等しくなるという考え方です。「生産面」は商品の供給のことです。GDPがこれに当たります。もう一つが「支出面」で、消費量のことです。3つ目が「分配面」で賃金のことです。

- 生産面(供給)= 国内総生産(GDP)

- 支出面(需要)= 国民が生産物を消費する量

- 分配面(賃金等)= 国民に分配される量、賃金や税金など

上記の3つが全て等しくなるという考え方を、三面等価の原則と呼ぶ。

この三面等価の原則は、難しいようで、ものすごく単純な理論です。

生産面が増えたら、その分、消費面が増えます。例えば、企業が去年より2倍の付加価値を生み出せば、増加した付加価値は必ず消費されているはずです。また、消費されているということは、企業の売り上げが増えているはずです。企業の売り上げが増えているので、その分が賃金に還元される(分配面が増える)という理論にすぎません。

三面等価の原則の一般式(公式)

三面等価の原則には、有名な一般式があります。数式を使っているので少し複雑に見えますが簡単です。

- 生産面: GDP = Y(yield)

- 支出面: 消費(C)+ 投資(I) + 政府支出(G)+( 輸出(X) - 輸入(M))

- 分配面: 消費(C)+ 貯蓄(S) + 税金(T)

生産面は「Y」で表されます。

支出面は、「消費(C)」と「投資(I)」、「政府の支出(G)」に、「輸出(X)」から「輸入(M)」を引いたものとなっています。輸出すればお金が増えますのでプラス、逆に輸入するとお金が減るのでマイナスになります。

分配面は、「消費(C)」するのか、「貯金(S)」するのか、「税金(T)」として無くなるのかで表すことが可能です。

有効需要の原理とは?

国民の需要がどのようにして生まれるのか考えていきます。需要についての経済学的な考え方は、二つの考え方があります。一つが古典経済学における「セイの法則」です。二つ目が「有効需要の原理」です。

セイの法則とは、簡単にいうと「作ったものは全て売れる」という考え方です。つまり需要は供給自らが作り出すという考え方です。

この考え方は、アダム・スミス、リカードをはじめとする古典経済学が提唱した考え方です。アダム・スミスの「国富論」について詳しく知りたい方は下記のリンクで解説しています。

5分でわかるアダム・スミスの国富論(諸国民の富)- わかりやすく要約

5分でわかるアダム・スミスの国富論(諸国民の富)- わかりやすく要約 10分で分かるリカードの経済学および課税の原理 | わかりやすく解説

10分で分かるリカードの経済学および課税の原理 | わかりやすく解説

しかし、直感的にはかなり無理のある論理だとわかります。作り出したからといって、売れないものは売れないですし、山のように商品が余っていますね。

そのような中で、ケインズが「有効需要の原理」という考え方を提唱しました。

需給均衡式:有効需要の原理

古典経済学は、供給そのものが需要になるという考え方でした。しかしケインズ派は、需要と供給が均衡する条件があるはずだと考えました。

ここでは、話を単純化するために、政府支出と海外貿易がない国を考えます。

すると上記の三面等価の原則より、生産はY(GDP)、支出は、消費(C)+ 投資(I)で表されます。これらは等式で結ぶことができるので下記の式が成立します。

ここでさらに式を分解して考えていきます。

まず消費C(消費)ですが、所得の増減で変化しない消費を「C0」とします。この「C0」を基礎消費と言います。基礎消費とは生活必需品など、いくら給料が減ったとしても減らすことができない消費を「C0」という形で分類します。

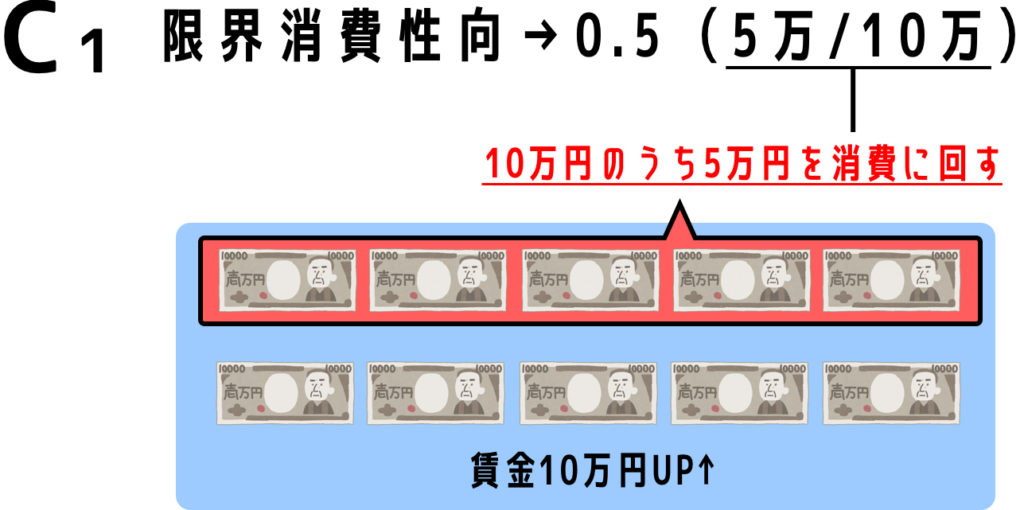

また、賃金が増えた際に、どれだけ消費に回すのかという割合を「C1」とします。賃金が10万円増えた、10万円増えたので5万円くらい消費しても良いかと多くの人が考えれば、「C1」は0.5となります。この「C1」を「限界消費性向」と呼びます。

Cを「C0」「C1」で分解すると下記のように表現することができます。

三面等価の原則より、生産面=分配面となることからC1×Yと置くことが可能

この式を需給均衡式に代入すると下記のように展開できます。

Y(GDP)= C0(基礎消費) + C1(限界消費性向)×Y(GDP=国民所得) + I(投資)

↓

Y(1 - C1)= C0 +I

↓

Y = 1 / (1 - C1)×(C0 + I)

導き出されたY = 1 / (1 - C1)×(C0 + I)を「需要均衡式の一般式」と呼びます。次はこの式を動かした時にどうなるか考えていきます。

乗数効果を生む

という一般式からYが変化した場合、どのように変化するかを考えます。変化を表すΔを用いて定式化すると下記の通りとなります。

ΔYは、所得の変化を表します。所得が変化するとΔC0が変化し、ΔIも変化します。所得が増えたら、基礎消費も投資も増えるのではないかというのを式にしているだけですね。

そして、C1は限界消費性向なので変化しないと仮定します。限界消費性向をおさらいすると、賃金が増えた時に、消費に回すお金の割合です。賃金が10万円増えたら、5万円消費に回す場合は、限界消費性向は0.5です。この値は変わらないと仮定します。

すると下記の通りの式となります。

つまり限界消費性向C1が0.5の場合は、投資効果が「1 / 0.5 =2」なので、「ΔY = 2 × ΔI」となり、投資効果が2倍になります。限界消費性向C1が0.9だった場合は、10倍の投資効果が得られます。

つまり、「適切に政府支出を含めた投資を増やしていけば、その投資以上に乗数効果が得られる」というケインズの有名な理論の裏付けとなっています。

番外編:ケインズの乗数効果をわかりやすく解説

ここまで、需要均衡式から「乗数効果」を説明しましたが、結局どういうこと?と思うかもしれません。しかし、「乗数効果」はとても簡単です。

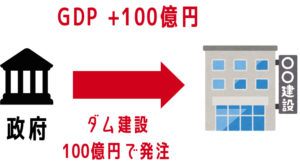

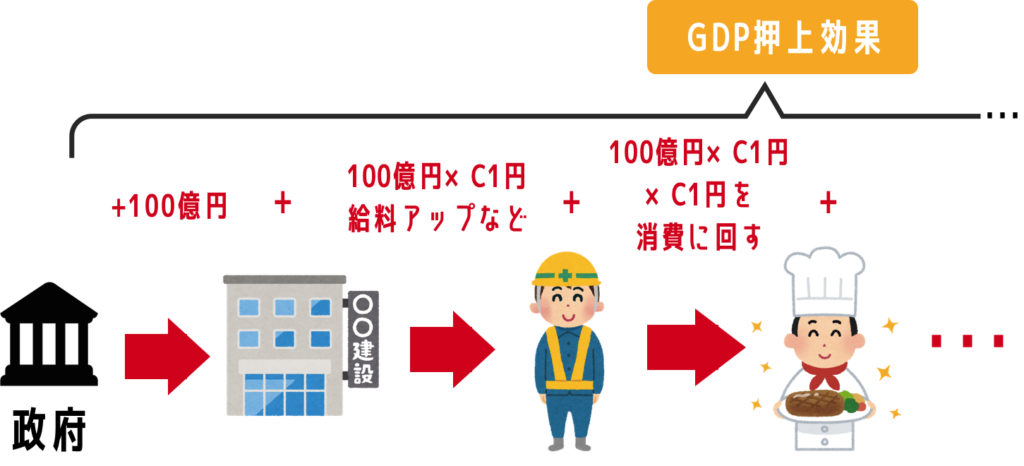

例えば、政府がダム建造に100億円支出したとします。ダムの建設業者は、100億の売り上げになるので、当然GDPは+100億円増加します。しかし、GDPを押し上げる効果はそれだけではありません。

建設業者は、ダム建設を受注したことで、社員のボーナスを増額したり、新しい社員を雇ったりします。すると、それら社員の所得が増えます。所得が増えれば、消費も増加します。外食したり、旅行に行ったりするかもしれません。

先程説明したように、増加した所得のうち、消費に回す割合を「限界消費性向(C1)」といいます。例えば、所得が10万円増えたときに、5万円くらいは自由に使おうと思えば、限界消費性向は5万円/10万円で、0.5となります。

つまり、ダム建設業者の収入は100億円ですが、C1の割合で消費されることになります。例えば社員の給料を増やしたりするわけです。社員の給料が増えれば、さらにC1の割合で消費が増えます。その消費はまた誰かの所得を増やし、C1の割合で消費を増やし...と永遠と連鎖し続けます。給料が増える→飲み屋に行く→飲み屋の売上が増える→飲み屋の店主が旅行に行く→旅行会社の売り上げが増えるといったように連鎖し続けます。

これら連鎖を式に表すと下記の通りです。

ΔGDP(GDPの増加分)= 100億円+100億円×C1+100億円×C1^2+100億円×C1^3....

無限等比級数の和の公式を使うと下記の式になります。

ΔGDP(GDPの増加分)= 1/(1-C1)×100億円

つまり政府支出はたった100億円であっても、それ以上のGDP押し上げ効果があると言うことです。限界消費性向が高ければ高い方が、高い乗数効果が期待できます。

貨幣市場:需要

マクロ経済学では、貨幣や債券、そして債券に伴う利子についてマクロな視点で考えます。古典学派とケインズ学派で貨幣への考え方にも大きな違いが見られますので解説していきます。

貨幣需要:ケインズ学派

ケインズ学派は貨幣需要は、「取引動機」「予備的動機」「投機的動機」の3つがあると主張します。

- 取引動機

- 予備的動機

- 投機的動機

取引動機は、取引するために必要な需要です。予備的動機は、何かのために備えて置くための動機です。投機的動機は、投機・投資をするための動機です。

ケインズの流動性選好説

流動性選好説とは、人は流動性(すぐに財と交換できるか)が高いものを選びやすいという理論です。

現金は流動性が高いですが、債券はすぐに現金化できません。つまり債券に利子がなければ、全ての人が現金を選びます。しかし実際には利子があるため、その利子の高さによってどちらを選ぶのか判断することになります。

取引動機と予備的動機

取引動機と予備的動機は、国民所得の増加関数(国民所得が増えれば、二つの需要が増える)となります。国民の所得が増えれば、たくさん貯蓄しようと思いますし、たくさん商品を購入しようとするわけです。

投機的動機

投機的動機は、銀行の利子率と深い関係があります。利子率が高ければ、銀行に預けていればお金が増えるので、投機的動機は小さくなります。投機的動機とは危険を冒してでも利益を上げようとする動機のことです。逆に利子が低ければ投機的動機が高まります。

つまり、利子率は投機的動機の減少関数となります。(利子率が高いほど、投機動機は小さくなる)

貨幣需要:古典派

古典派の貨幣需要は、ケインズ派の投機的需要を含みません。

- 取引動機

- 予備的動機

また古典派は、「貨幣数量説」に基づいて貨幣需要を考えます。貨幣数量説とは、貨幣の需要は世の中に出回っている貨幣の供給量で決定するという考え方です。供給される量が少なければ、貨幣の需要が高まり、供給量が多ければ、貨幣の需要が小さくなると考えます。

ケインズ学派では利子率によって、貨幣の需要が変動すると書きましたが、古典派では考慮しません。あくまでマネーサプライに注目していると言えます。算出式として有名なのは「フィッシャーの交換方程式」と「ケンブリッジの現金残高方程式」です。興味のある方は、調べてみるとようでしょう。(長くなるのでこの記事では省きます)

貨幣市場:供給

貨幣の供給量のコントロールは、中央銀行が行なっているわけですが、実際には中央銀行が発行する通貨以上の通貨が市場に出回っています。

その理由は、信用創造という銀行の仕組みにあります。中央銀行の仕組みについては下記のリンクで解説いています。

10分で分かる中央銀行の仕組み。中央銀行と紙幣の歴史

10分で分かる中央銀行の仕組み。中央銀行と紙幣の歴史

銀行は、手元にある現金以上の現金を貸し出すことができます。

仮に実際に銀行が所有している「現金をd」とし、「支払準備率をr」とすると、実際に貸し出されるお金は「d / r」となります。rは支払準備率で、最低限手元に持っておかなくてはいけない現金の割合で、中央銀行が定めています。

中央銀行は、紙幣の発行数量を調整するとともに、支払準備率rを調整することで貨幣の供給量を調整します。中央銀行がコントロールできる、紙幣数量と支払準備率をハイパワードマネーと呼びます。

世界各国の中央銀行は市場に出回る貨幣の総量を絶えず監視してコントロールを行なっています。一般的には「金融緩和」や「金融引き締め」と呼ばれています。詳しくは下記のリンクで解説しています。

10分で分かる金融緩和・量的緩和 -メリットやデメリットをわかりやすく解説

10分で分かる金融緩和・量的緩和 -メリットやデメリットをわかりやすく解説

IS-LM分析:IS曲線とLM曲線

ここまで財市場と貨幣市場について見てきましたが、それらを二つ組み合わせて分析を行うのがIS-LM分析です。

IS曲線とは、「財市場」を均衡させる「国民所得」と「利子率」の組合せを表します。

LM曲線とは、「貨幣市場」を均衡させる「国民所得」と「利子率」の組合せを表します。

財市場と貨幣市場が同時に均衡する「国民所得」と「利子率」を算出し、財政政策・金融政策の効果を分析するためにIS-LM分析は用いられます。

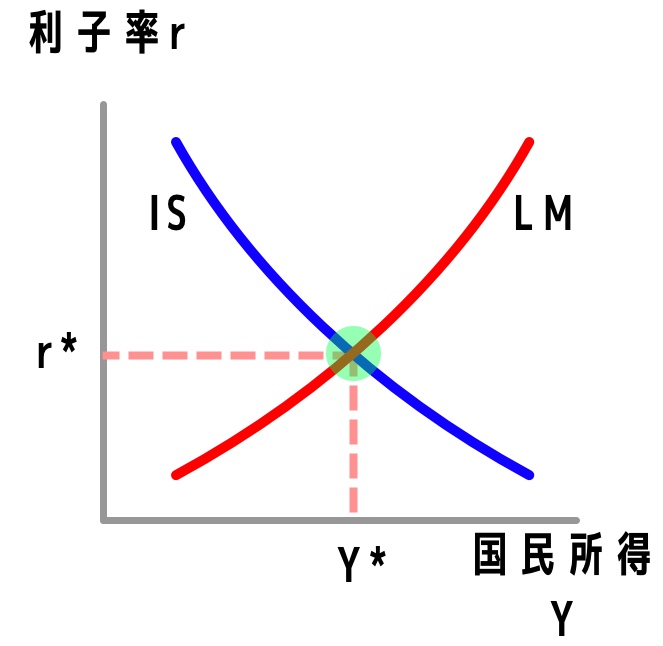

グラフにすると下記の通りです。

青い線が財市場の「IS曲線」です。財市場はGDPの変化だと思ってください。利子率が低下すると、お金を借りやすくなりますから、世の中に出回るお金が増えY(生産=国民所得)が増加します。そのため右肩下がりになります。

赤い線は、貨幣市場の「LM曲線」です。利子率が上がると、銀行に預けておいたほうがお金が増えるので、投機のためにとっておいた現金の需要がなくなります。ここが非常にわかりにくいですが、投機的需要とは、投機(危険な覚悟で大きく儲ける)ための需要のことです。カジノや為替などが挙げられます。

銀行に預けておいたほうが安心だよね、となれば投機のための需要がなくなります。通貨供給は一定だと考えると、その需要が減った分は取引需要に回ります。そのため国民所得が増加する右肩上がりのグラフになります。

労働市場

労働市場の需要と供給のバランスからマクロで分析していきます。ここでも、古典派とケインズ派での考え方に違いがあります。

古典経済学の労働市場

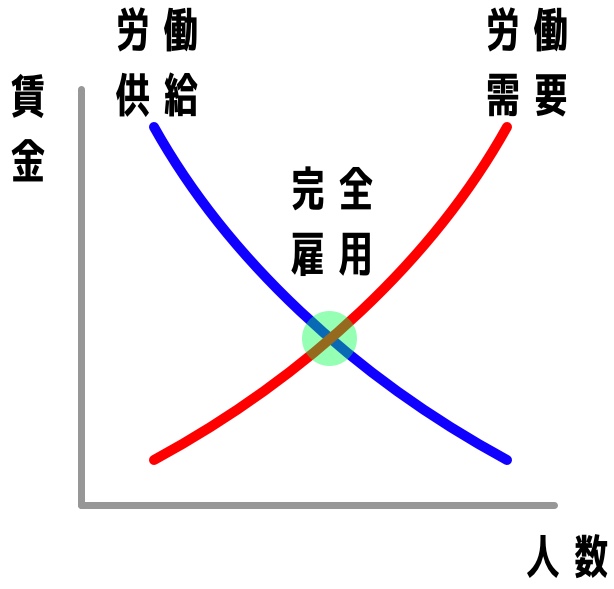

古典経済学においては、必ず完全雇用が達成されるという前提に立っています。

このグラフは、賃金が高くなれば、みんな働きたいと思うので需要が上がる。逆に労働者を雇う側は、賃金が低いとたくさん雇えるので供給が増える。この二つが交わる点で完全雇用が実現されるという理論です。

かなり乱暴な理論ですが、アダムスミスをはじめとする古典派は、非自発的な失業はないという前提に立っています。労働賃金を極限まで下げていけば、必ず全員が雇用されると考えました。

しかしながら実際には、定期的に大恐慌が当時起きており完璧な理論でないことは自明でした。そこで現れたのが「ケインズ」と「マルクス」でした。マルクスは資本主義そのものを否定しましたが、ケインズは積極的に政府が介入することで資本主義は持続可能だと説きました。

10分でわかるマルクスの「資本論」入門。初心者にも分かりやすく要約・解説します。

10分でわかるマルクスの「資本論」入門。初心者にも分かりやすく要約・解説します。

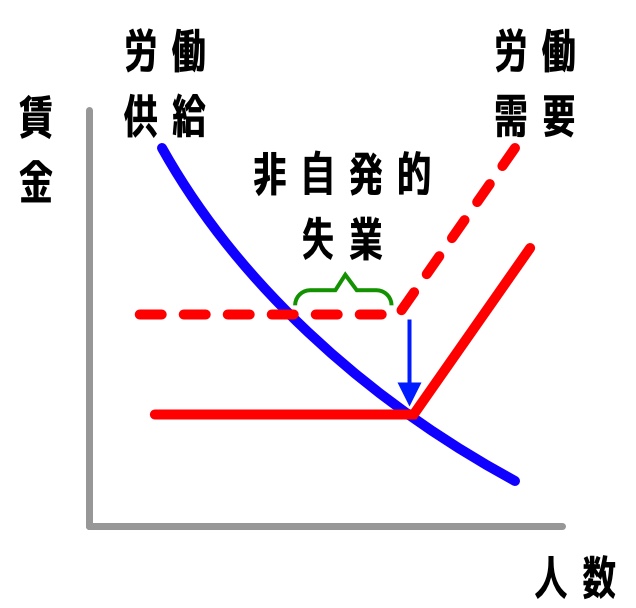

ケインズ派の労働市場

ケインズは、働きたくても働けない、飢え死にする人もいる大恐慌を目の当たりにして古典派とは異なる理論を打ち立てました。

ケインズは、労働需要は、一定の賃金以下には下がらないと考えました。別の表現として、労働市場は「下方硬直的」であると言われています。

これも当たり前です。賃金が下がり続ける中で、これ以上下がったら生活もままならないというラインがある以上、どこかで打ち止めになります。

ケインズ以前の経済学では、非自発的失業などなくて、みんなが自発的に働くことをやめているだけであると考えていました。しかし、ケインズのこの理論によって、働きたくても働けないという状態があり得るのだという認識が広まり、積極的な金融政策と財政政策を行わなくてはいけないという動きに変わっていきます。

マクロ経済学をさらに深く学ぶには?

マクロ経済学を学ぶなら「スタンフォード大学で1番人気の経済学入門 マクロ編」がおすすめです。

さすがスタンフォード大学で最優秀講義賞を獲得した講義が元になっているだけあり明快です。シリーズは8万部も売り上げています。

この本は、とにかく専門用語が多くなりがちなマクロ経済学を、根気強く解説していることです。一つ一つの専門用語を丁寧に解説しています。

この本を読めば、国の財政政策や金融政策、経済の動向まですっきりと見通せるようになります。超人気講義が2000円以下で手にはいるなんて、本当に素晴らしい。必携です。

まとめ

マクロ経済学の概略についてまとめました。実際にはこの基礎的な考えをもとに、数式を変化させたり、財政政策や金融政策の影響分析などを行いますが今回の記事では、土台となるような基礎的な考え方をまとめました。

ケインズ経済学含むマクロ経済学は、政策をどのように行って景気を安定化させるのかといった「大きな政府」としての役割に対して多大な示唆を与えたと言えます。ニューディール政策などもその一例です。

しかしながら経済学は、少しずつ変化・適応しながら進化してきた学問です。批判的に見ていくことでよりよい社会の形が見えてくるかもしれません。

なお下記リンクにて、マクロ経済学と対をなす「ミクロ経済学」についても解説していますのでご覧いただければ幸いです。

10分でわかるミクロ経済学 – 需要曲線や供給曲線をわかりやすく解説

10分でわかるミクロ経済学 – 需要曲線や供給曲線をわかりやすく解説

突然のメールで失礼いたします。

とても分かり易い内容で勉強のためによく活用させて頂いております。

IS曲線の説明の箇所で

「利子率が低下すると、生産するためのお金を借りることができませんから、Y(生産=国民所得)が低下します。そのため右肩下がりになります。」

と、ありますが、利子率が低下するとお金を借りやすくなるので融資を受けることが増えて、生産するためのお金は世の中に出回るようになるのでは?と疑問に思いました。

IS曲線が右肩下がりになるのは、利子率が↓(下がる)となると、低い利子でお金が借りやすくなった為に融資が増えて、世の中に出回るお金が増え、つまり国民所得は↑(増える)となるので利子率と国民所得の増減が反比例し、右肩下がりになるのだと理解していました。

実際、rが下がる(=縦軸の下方に行く)とYは増える(=横軸の右方に動く)という線になっています。

私の理解が間違っていたら申し訳ありません。

見ていただいて大変嬉しいです!これからも精進します。

ご指摘ありがとうございます。その通り私の記載が誤っていました。こちら修正いたしました。