哲学は、「人生論」とよく混同されていますが、それは大きな間違いです。過去の哲学者たちが「人生論」を研究したことなどありません。

この記事では、「哲学とは何か」について解説し、歴史的な哲学者がどのような答えを出してきたのか解説します。哲学について、多くの勘違いをしていたと気づくはずです。

なお、より哲学を深く知りたい方は、下記の著書がおすすめです。文庫本で安いですし、おすすめです。

哲学とは何か?

「哲学とは何か?」という問いに対して、「知識を愛することである」という解説をよくみます。だから、知識を深めること自体が哲学なのだと。それは正しくもあり、間違いでもあります。

まず、哲学は英語でフィロソフィですが、この語源を辿ると確かにそれは「知を愛すこと」です。しかし、過去の哲学者たちは、まさか知を愛していただけではないでしょう。

では、過去の哲学者たちは何をしていたのかというと、全ての哲学者が共通の命題に対して答えを出そうとしています。それは「存在とは何か?」という命題です。

ソクラテスからニーチェに至るまで、すべての哲学者たちが、世の中のありとあらゆる「存在」に対して、なぜそこにあるのか?を考えました。

みなさんがよく知る「プラトン」ですが、彼は存在をどのように考えたのでしょうか?

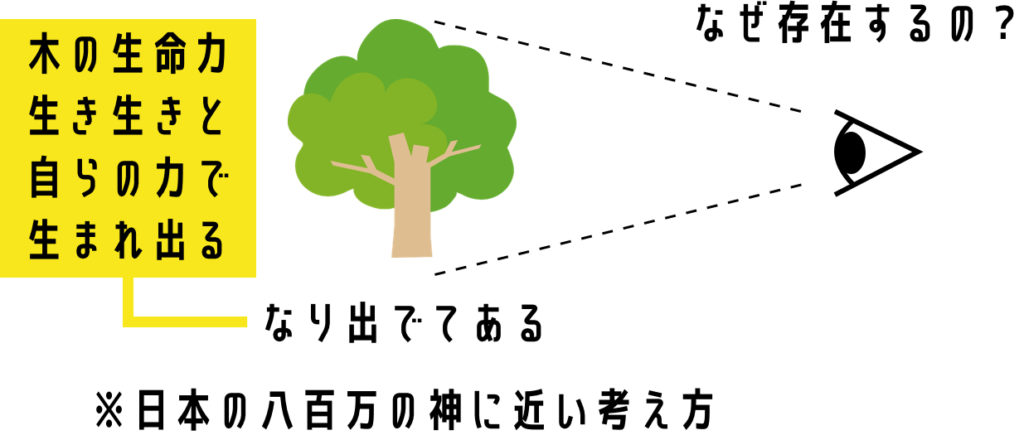

彼は、存在を作られて存在すると考えた最初の人物でした。世の中にはいろんなものがあるけど、それらすべて「作られることによって存在する」と考えたんですね。

プラトン 哲学の第一歩を踏み出す

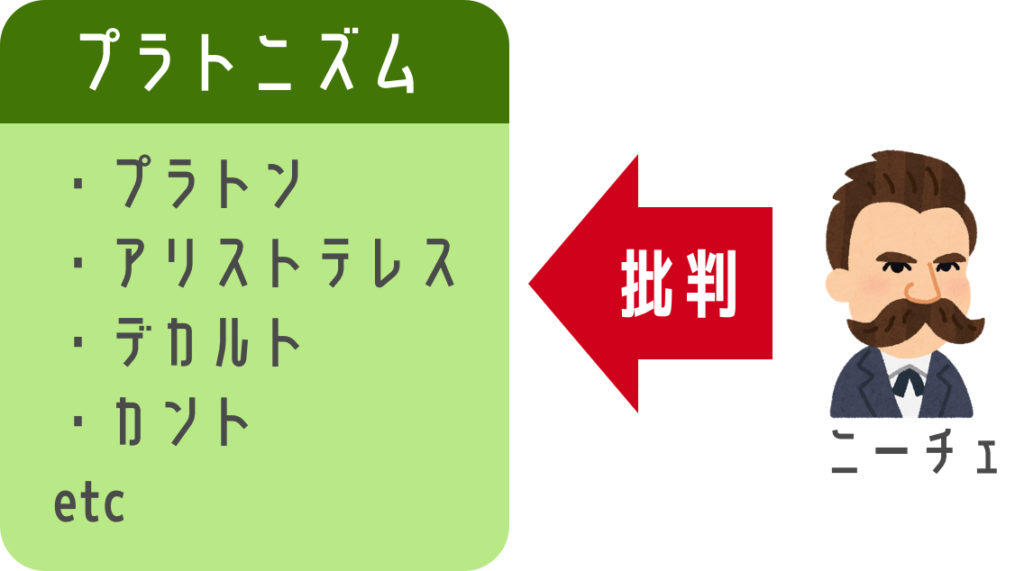

プラトンは哲学の第一歩を踏み出した人物です。何故なら、近代にニーチェが登場するまで、存在は作られてあるというプラトンの考え方を踏襲する形で、哲学は発展したからです。

哲学のほぼ全てはプラトンの注釈であるとよく言われます。つまり、プラトンを理解したら、大体の哲学史をほぼカバーしたと思って良いでしょう。

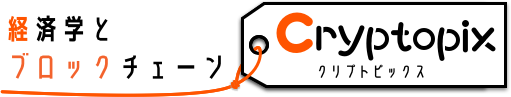

イデアという考え方

「イデア」という言葉を、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?この「イデア」は、まさに「作られてある」思想です。

プラトンは「作られてある」と考えるには、作るための「設計図」が必要だと考えました。設計図とは、つまり「あるべき姿」です。これをプラトンは「イデア」と呼びました。

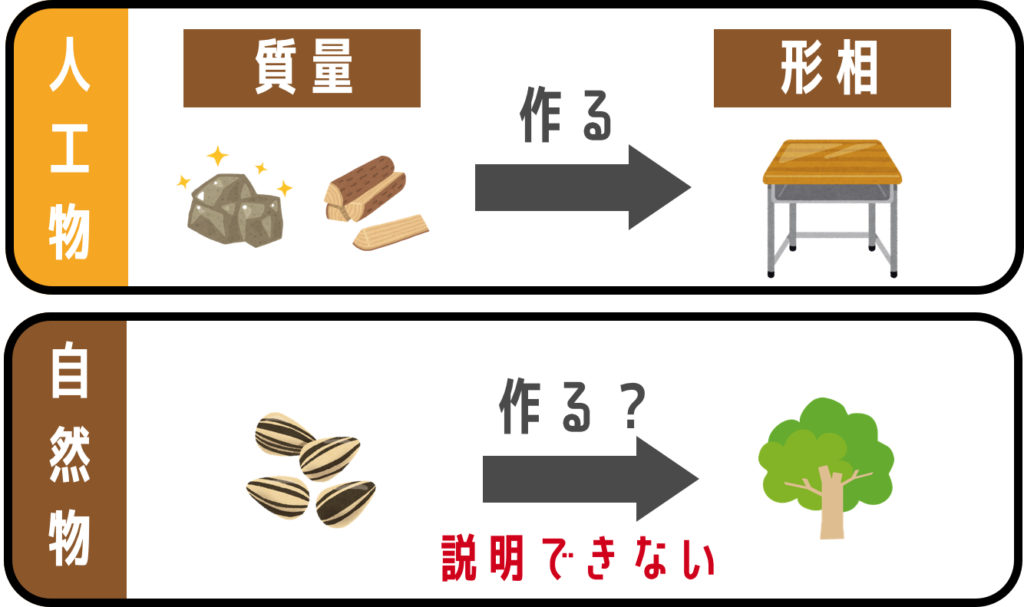

さらに彼は、世の中に存在しているものは、すべて「形相(エイドス)」として現れると考えました。作る人は、あるべき姿をイメージしますが、その通りにはなりません。あくまで作られた物は形相(エイドス)という仮の姿として存在していると考えました。

また、「形相(エイドス)」を作るために使われる、石や木などの材料は「質量(ヒュレー)」としました。

そして最も偉大なものは「①. イデア」であり、②. 形相(エイドス)と③. 質量(ヒュレー)は、世の中に存在はしているけれど、イデアには到底及ばないと考えました。

このイデアというコンセプトはすごく特徴的で、つまり、超自然的な原理を設定して、それを最も高次のものとした上で、世の中の存在はイデアの偶像に過ぎないと考えたからです。超自然的な原理とは、人間が知り得ない超越的なものという意味ですが、このイデアは、キリスト教の神に置き換えられながら、中世ヨーロッパを支配することになります。

なおプラトンについてより詳しく知りたい方は、下記のリンクで解説しています。

10分でわかるプラトンの思想の本質 – イデア論、形相、質量をわかりやすく

10分でわかるプラトンの思想の本質 – イデア論、形相、質量をわかりやすく

ソクラテスは哲学の祖?

プラトンを解説しましたが、「いやいやソクラテスが抜けてるじゃないか?」と思う方もいるでしょう。しかし、ソクラテスは哲学の祖だとしても、重要なコンセプトは打ち立てていません。

彼がやったことは「問答」によって、古代ギリシャのありとあらゆる知識を否定したということです。

いわばソクラテスが、古代ギリシャの知識を更地にしてくれたことによって、プラトンの突飛な考えが生まれたとも言えます。つまり「世の中の存在は、理想的な設計図があって、それをもとに作られてるんじゃないか?」という考えです。プラトンの考えは当時、異国風と言われるほど変な考え方でした。

作られてある思想は突飛な考え方

ソクラテスが、それまでの古代ギリシャの考えを一切否定し、プラトンは、世の中の存在は「作られてある」と突飛な発想をしました。

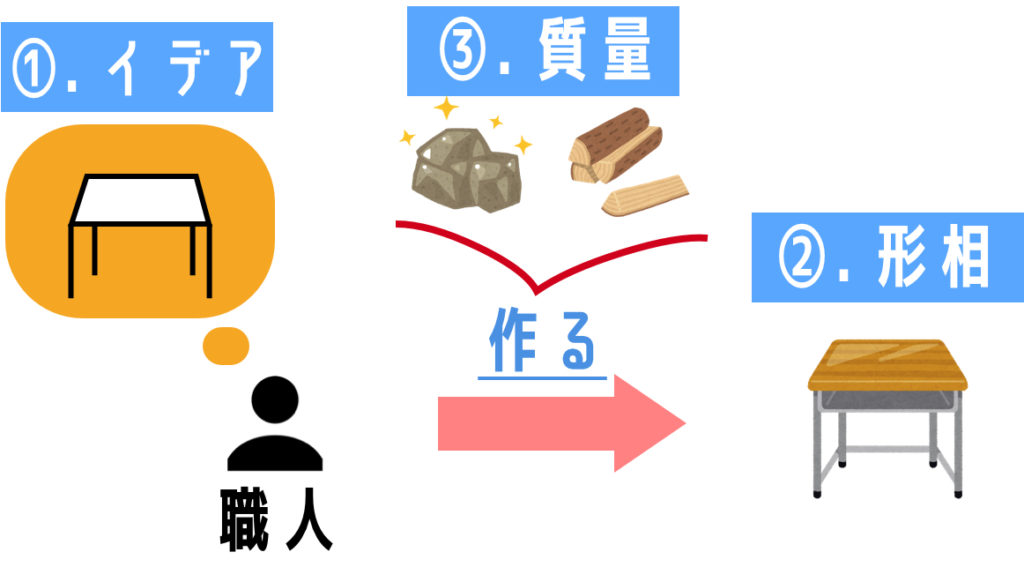

では、古代ギリシャの人たちは「存在」をどのように考えていたの?と思うかもしれません。古代ギリシャの人は存在はなりいでてあると考えていました。

なりいでてあるとは、生き生きと、自らの力で生まれ出ることで存在するということです。我々日本人は「八百万の神」なんて言葉がありますけど、非常にそれに近い考え方です。たとえば、あなたは木や花を見て、何者かが作ったとは考えないでしょう。それぞれの生命力によって生まれ出たと考えるのが自然でしょう。

つまり、プラトンの考え方は、我々日本人にとっても、非常に特殊な考え方だと言えます。

しかし、プラトンの超越的な力によって、作られてあると考えることは、キリスト教と密接に結びつくことによって、ヨーロッパを覆い、考え方の基礎となっていきます。日本人にとって哲学が理解しにくいのはそのためです。

ソクラテスの思想について詳しく知りたい方は下記のリンクで解説しています。

10分でわかるソクラテスの思想 -弁明・問答法をわかりやすく図解

10分でわかるソクラテスの思想 -弁明・問答法をわかりやすく図解

アリストテレス 行き過ぎた考えを修正する

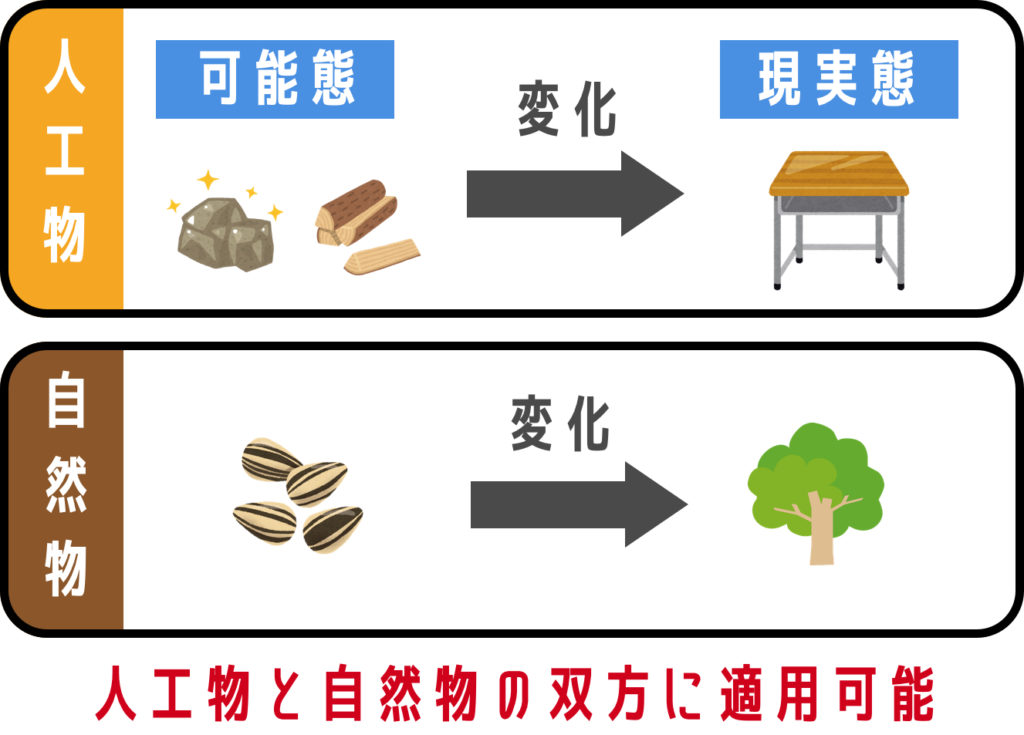

アリストテレスはプラトンの弟子です。彼は、プラトンの行き過ぎた考えを修正しました。彼は、プラトンの「作られてある思想」は無理があると考えました。

何故かというと、人工物であれば、プラトンの思想は適用できるが、自然物の場合は無理ではないかと考えました。

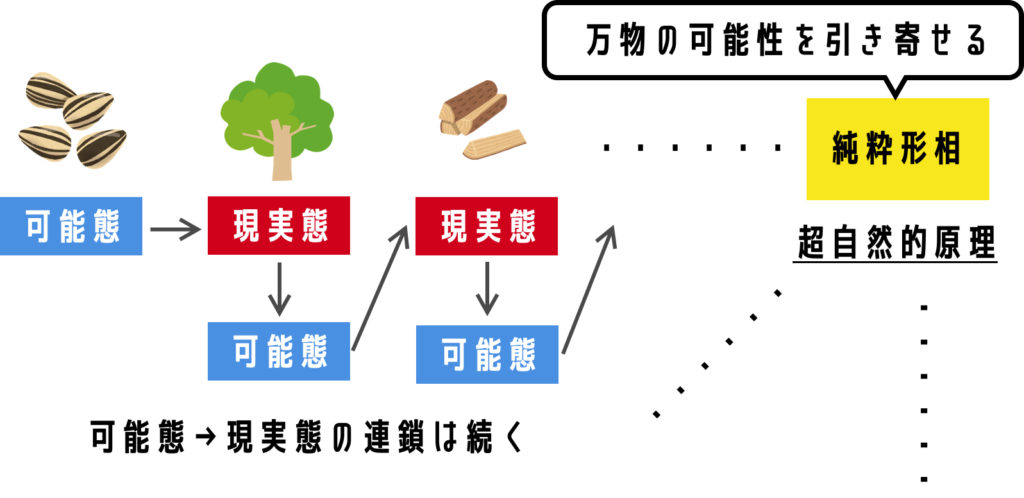

そこでアリストテレスは、「形相(エイドス)」と「質量(ヒュレー)」ではなく、「可能態(ディナミス)」と「現実態(エネルゲイア)」で整理することができないかと考えました。

つまり、「質量(ヒュレー)」は、なんらかの「形相(エイドス)」になる可能性のあるもの、つまり「可能態」であると考えます。そして、その可能性が現実化したものを「現実態」と考えます。

例えば、木の種は「可能態」という存在であり、そしてそれが木になれば「現実態」となります。そして木は、机になるための「可能態」でもあるわけです。

つまり、アリストテレスは、プラトンの行き過ぎた「作られてある」思想を巻き戻して、古代ギリシャ的な、生まれ、変化し、そして消滅する「なり出でてある」存在論を取り込んだというわけです。

純粋形相とは何か?

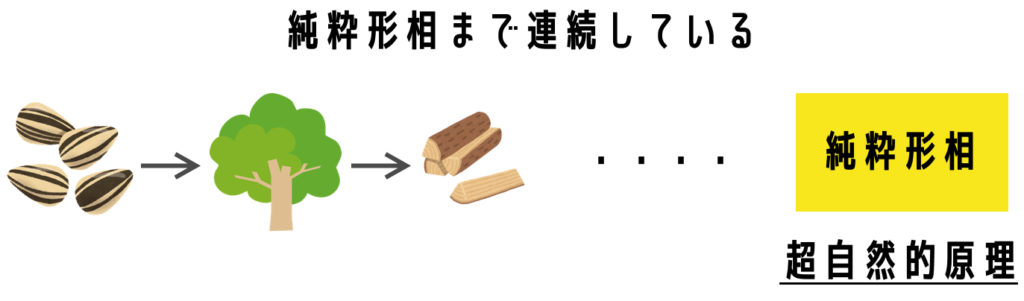

アリストテレスは、古代ギリシャの考えに巻き戻ったと思いきや、実はイデアのような「超自然的な原理」を捨てきれません。

先ほど、可能態→現実態→可能態→へと連鎖すると説明しましたが、この運動の最終目的地があるはずだと考えました。

この運動を目的論的運動と呼ぶのですが、あらゆる可能性を全て自分の元に引き寄せる存在があるはずだと考えました。これをアリストテレスは「純粋形相」と呼んでいます。つまり、プラトンのイデアのようなものです。

アリストテレスは、プラトンの超自然的思考様式を捨てたように見えましたが、結局のところ純粋形相という形で、その特殊な思考様式は残されることとなりました。

アリストテレスは、プラトンの超自然的思考様式を捨てたように見えましたが、結局のところ純粋形相という形で、その特殊な思考様式は残されることとなりました。

より詳しくアリストテレスについて知りたい方は下記のリンクで解説しています。

10分でわかるアリストテレスの思想 – 形而上学、自然学をわかりやすく解説

10分でわかるアリストテレスの思想 – 形而上学、自然学をわかりやすく解説

哲学の二つの源流

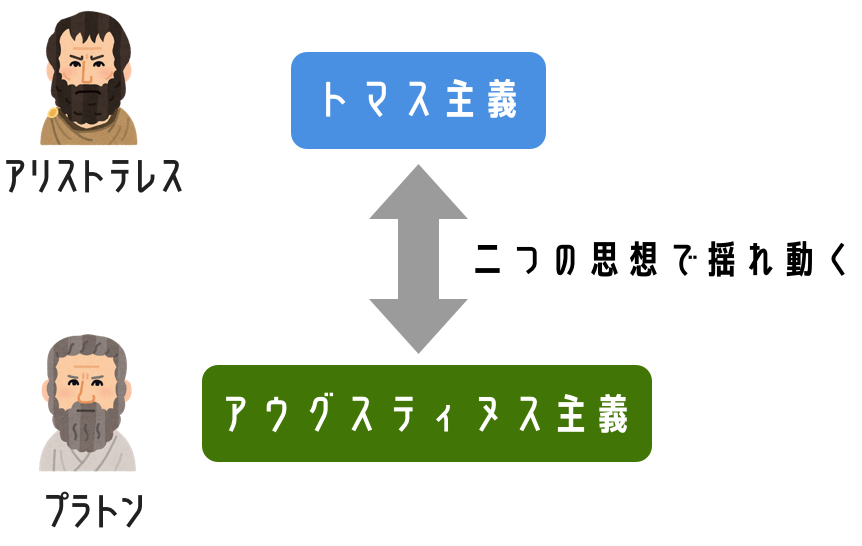

哲学で最も重要な人物は「プラトン」と「アリストテレス」です。1000年以上にわたり、これら二つの思想をいったりきたりしながら展開されていきます。

大きく分けるとこの二つの思想は、アリストテレスは「トマス主義」と、プラトンは「アウグスティヌス主義」と共にしながら発展していきました。

アリストテレス-トマス主義

13世紀まではプラトンが最高の権威とされてきましたが、12-13世紀ごろからアリストテレスが徐々に知られるようになり、次第にキリスト教神学に受け入れられ始めました。

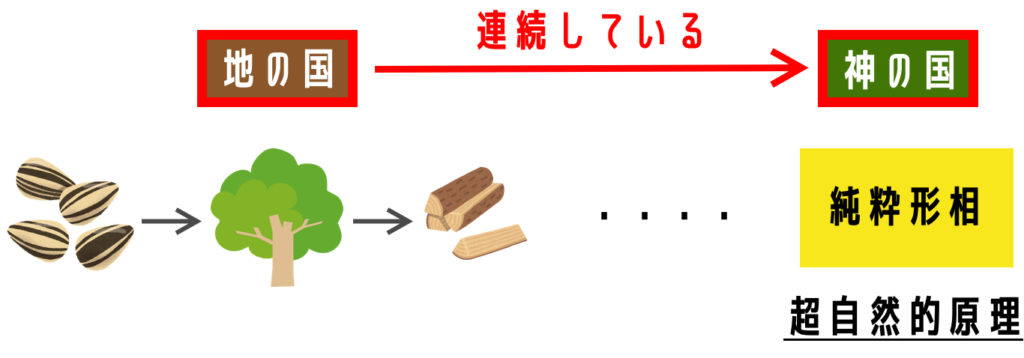

要は、プラトンの「超自然的な永遠不変の変わることのないイデア」を参照して、世の中の存在を「材料(質量)」と捉える思想を、アリストテレスは「材料(質量)」を、内的な力から変化する目的を持ったものと捉えました。そしてその変化の最終目的地を「純粋形相」としています。

この「純粋形相」は、プラトンの「イデア」に当たるわけですが、つまり、超自然的な神のようなものは、現実の彼岸にある超越的なものではなく、内的な力の最終目的地だとしたわけです。

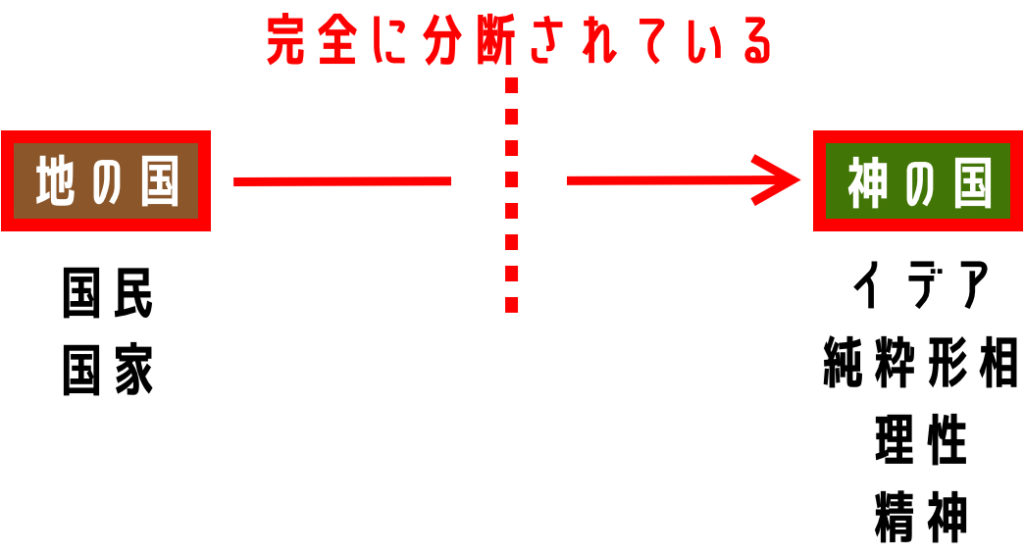

したがって、このアリストテレスの哲学を下敷きにすると、「神の国」と「地の国」のように、非連続にあるのではなく、地の国の、先の先には神の国があるというような連続的なものと捉えることができます。

このアリストテレスの思想は、当時影響力のあったローマ教会にとって、国家への介入を許す都合の良いものでした。そのため、アリストテレス-トマス主義はキリスト教の正統教義として認められることとなります。

プラトン-アウグスティヌス主義

13世期にアリストテレス-トマス主義がローマ教会と共に影響力を強めました。しかし、ローマ教会が国家へ介入することで、教会は著しく腐敗しました。

そんな中で、14世紀ごろに、教会の浄化を目指そうと、再びプラトンーアウグスティヌス主義が復興し始めます。

「皇帝のものは皇帝に、カエサルのものはカエサルに」というスローガンのもと「地の国」と「神の国」を、きっちり分けようという運動が始まります。

このプラトン-アウグスティヌス主義の復興の中での哲学的な中心人物がデカルトというわけです。

デカルト 近代哲学の祖

哲学の大きな二つの流れを説明しましたが、デカルトは、アリストテレス思想が主流だった当時に、プラトン思想を復活させ、近代哲学へと第一歩を踏み出すきっかけを作りました。

彼の重要な主張は下記の2点です。

- 自然科学がたまたまうまくいったというものではなく、必然的なものだということを論証する

- 自然科学は決して神に背く行為でないことを論証する

当時自然科学が、大きく発展を遂げていました。ガリレオやケプラーがそうです。しかし、それらが何故正しいのか?という存在論的な基礎付けが必要でした。

また、自然科学は神に背く行為ではないか?と教会から目をつけられていました。そこでデカルトは、決して神に背く行為ではないということを論証しました。

①. 自然科学の正しさの証明

自然科学の正しさを証明するために、デカルトは下記のようなステップを踏みます。非常に周りくどいですが、それだけキリスト教の影響が強かったということです。

- 神様は人々に平等に自分の分身である「精神」を分け与えているはずである。その「精神」によって洞察されるものは正しいはずである

- 人間世界にあるものを全て疑って、最後に残された絶対的に正しいものが「精神」であるはずだ。

- あらゆるものを否定すれば、するほど、否定している自分の存在は確かなものになる

- 肉体的感覚が感じ取れるものを一切否定すると、残されるのは量的関係・数学的性質のみである

- つまり、自然科学は、神の精神によって洞察されるものなのだから、神が誠実な限りにおいて、正しいはずである

非常に回りくどい証明ですが、つまり、神は誠実なんだから、神が分け与えた精神で洞察される、肉体的感覚と切り離された量的関係は正しいよね、と言うことです。

我思うゆえに我ありの真意

よくデカルトは、「我思うゆえに我あり」という言葉が引用され、近代的自我の目覚めだと言われたり、人間論として引用されたりします。

しかし、実際には、デカルトは、我が思うところの「我」は、現代の自我とは程遠く、単に、神の精神だけが正しいものとして残るということを主張したに過ぎません。人間論のように格言として語られるのも毛頭おかしいです。

②. キリスト教に背かないという論証

この論証についてですが、デカルトは明確な答えを持っていました。

先ほど説明したように、アリストテレスは世の中の存在を、変化し続ける目的を持ったものと捉えていました。しかし、その捉え方自体、神の目的を勝手に解釈をしていると考えました。

むしろ、肉体から切り離された、量的諸関係に絞って洞察する方が、神の意思を尊重していると考えました。

ちなみに、このあたりから哲学は非常に複雑になっていきます。その理由はキリスト教と結びついて、回りくどい論理づけがいくつもされているからです。キリスト教と縁遠い我々にとっては、なんのこっちゃという感じかもしれませんが、デカルトは端的にいうと「神が分け与えた精神で量的諸関係を洞察すれば、神の世界をうかがい知ることができる」ということです。

今まで、神の世界、つまりイデアは超自然的で窺い知れないものとされていました。しかし、デカルトの論証によって、量的関係に絞れば、神の世界を知れると大転換しました。

しかしあくまで、これは神の後見によってのみに世界の原理原則を伺い知れるというだけです。つまり、人間が中心となる近代とはまだまだ程遠いと言えます。

より詳しくデカルトについて知りたい方は下記のリンクで解説しています。

10分でわかるデカルトの思想 – 方法序説や省察をわかりやすく解説

10分でわかるデカルトの思想 – 方法序説や省察をわかりやすく解説

カント 本当の近代の訪れ

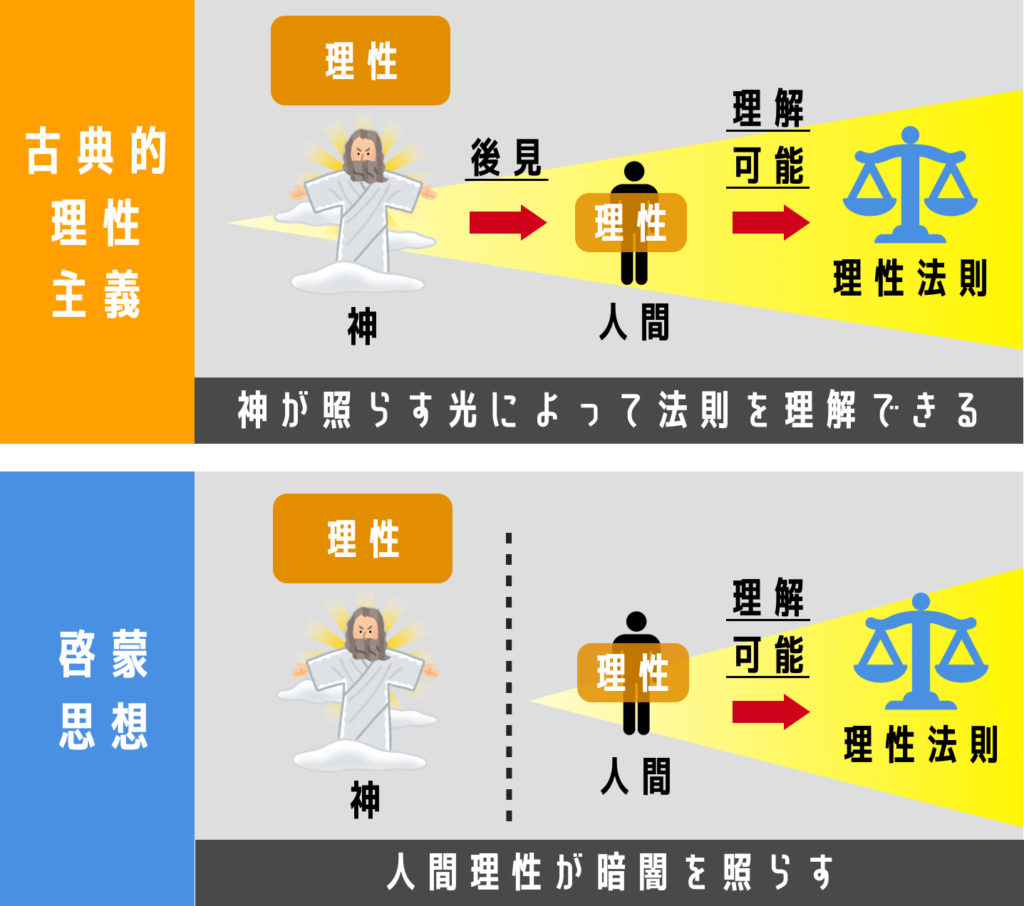

カントを理解するには、歴史的な背景を理解する必要があります。当時の哲学の主流は古典的理性主義と呼ばれるものです。先ほど説明したデカルトも古典的理性主義の一つです。

デカルトの思想を簡単に説明すると、下記の通りです。

- 人間は神から分け与えられた「理性」を持っている

- その「理性」は、我々が考えるような「理性的だね」「本能的だね」といった類のものではなく、神から平等に等しく与えられたもの

- その理性を正しく用いれば、世界の理性法則を理解することができる

つまり、「人間は、神の後見によってのみ、世の中の理性法則を理解することができる」ということです。これを古典的理性主義と呼んでいます。

しかし、18世期になる頃に、啓蒙思想 啓蒙的理性主義というものが誕生します。その中心人物がカントです。

啓蒙とは、「暗がりを照らす」という意味で、神の後見によってのみ、世の中を見渡すことができ、神がいなければ何もわからないという、いわば「暗がり」の状態を脱して、みずから暗闇を照らすことができる理性を獲得するということです。

この啓蒙思想によって、人間は自立する精神をようやく獲得したといって良いでしょう。デカルトが近代哲学の祖と言われていますが、実際には神の後見を脱したカントの思想が本当の意味で近代と言えそうです。

純粋理性批判

ではここからカントの思想について紐解いていきます。彼の思想は「純粋理性批判」を理解すれば十分でしょう。

純粋理性批判で試みたことは下記のとおりです。

人間理性の自己批判によって、人間理性が有効な範囲と、人間理性が及ばない範囲を明らかにする

経験主義の限界

純粋理性批判は、人間理性の有効な範囲を定めようと試みました。なぜそのような作業が必要だったのでしょうか。

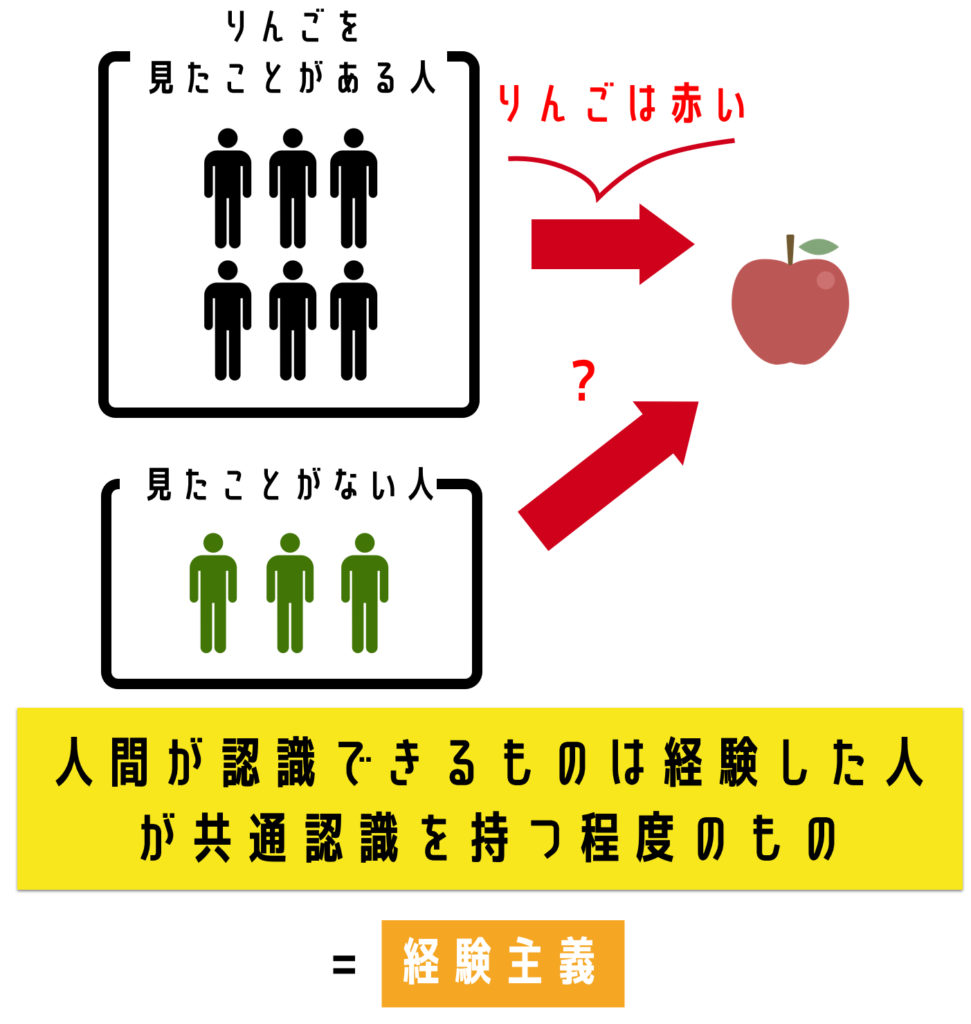

当時、ロック、バークリー、ヒュームなどのイギリスの経験主義が影響力を増していました。

経験主義とは、古典的理性主義のように、神から分け与えられた理性を正しく使えば、世界の理性法則を理解できるという考えを否定します。そして、我々人間が得られる認識は、同じ経験をした人が、そうだったと認める程度だと考えました。

例えば、リンゴは赤いというのは、それを見たことがある(経験したことがある)人たちの間で、そうだと認める程度のものだということです。つまり、神の理性が認識できるような、誰もが認める絶対的真理を、人間は認識することは不可能であると考えました。

物自体界と現象界

しかし、カントは、ロックらの経験主義に下記のような疑問を持ちました。

人間は所詮、経験的認識しか持ち得ないのならば、なぜ「1 + 1 = 2」のような数学的認識や、ニュートンの物理法則などが成立するのだろうか?

カントは経験主義に基本的に共感はしたのですが、ここだけは納得できなかったのです。そこでカントは下記のように考えました。

- 人間理性に認識しやすい形で現れてくる「現象界」に限り、理性的認識が可能である

→数学的認識や物理法則など - 逆に「現象界」とは関係のない、人間が介在し得ない物だけで成立する「物自体界」については、経験的認識しかできない

つまり、カントは、人間理性が認識が可能なのは、たまたま人間が理解しやすい形で現れてくる「現象界」のみであるということを主張しました。

より詳しくカントについて知りたい方は下記のリンクで解説しています。

10分でわかるカントの思想 – 純粋理性批判をわかりやすく解説

10分でわかるカントの思想 – 純粋理性批判をわかりやすく解説

ヘーゲル カントの二元論を統合する

ヘーゲルはカントの思想をどのように展開していったのでしょうか?

カントは人間理性の「有限性」を強く主張しました。つまり、人間理性が影響を及ぼせるのは、あくまで「現象界」のみであり、「物自体の世界」には及ばないということです。

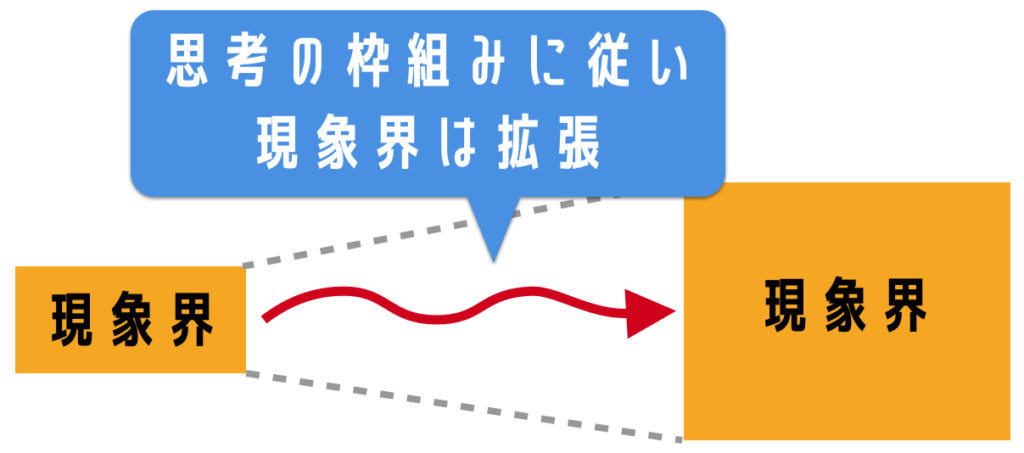

しかし、ヘーゲルは「現象界」を理解するための「枠組み(カテゴリー)」が、もっと多ければそれだけ、人間理性が理解できる範囲が増大すると考えました。

例えば、「量」だけでは、同じ重さであるとか、その程度のことしか理解できませんが、「因果関係」という思考様式があれば、もっと多くの「現象界」を理解できます。アインシュタインが相対性理論を発表して、より多くのことが理解できるようになるようなイメージです。

もし、そのカテゴリーが無限に増大するのであれば、もはや物自体の世界は限りなく小さくなり、認める必要はないだろうとヘーゲルは考えました。

ここまできてようやく、人間は神にとって変わることとなります。すべての現象界は人間の思考の枠組みを拡大することによって理解できるようになり、ここでようやく近代的な考え方へと発展します。

より詳しくヘーゲルについて知りたい方は下記のリンクで解説しています。

10分でわかるヘーゲルの思想 – 弁証法や精神現象学をわかりやすく解説

10分でわかるヘーゲルの思想 – 弁証法や精神現象学をわかりやすく解説

ニーチェの思想 価値観の大転換

ここまでの説明してきた哲学が、ヨーロッパ世界を支配してきました。そこに、ニーチェが現れます。ニーチェなどの近代哲学者は簡単に言うと、価値観の大転換をした人物です。

ここまで長々と説明してきましたが、プラトンの超自然的な原理であるイデアを設定して、それが最高価値であると考える哲学はヘーゲルまで踏襲されています。

しかし、ニーチェは、イデアのような超自然的な原理や、デカルトの言う、神が分け与えた「精神」などは存在せず、それらは人間を支配するために作られたと否定します。

そして、プラトンは価値がないと主張した、質量(ヒュレー)や形相(エイドス)こそが、存在しないイデアなんかよりも尊いものだと考えました。

ここまで説明してきて、プラトン思想がいかに大事かが理解できたと思います。哲学者たちは、プラトン思想をもとに、自然科学やキリスト教を正当化してきましたが、それらをニーチェによって価値を逆転しようとしています。これらの経緯がわからなければ、ニーチェはただの格言を量産している人物のように捉えられかねません。

ニーチェは、ヨーロッパのニヒリズムの克服と呼んでいますが、簡単に言うと、本来価値あるものが無価値とされ、存在しないものに価値を求めるプラトン思想を否定しています。つまり、哲学批判を行っているのです。ニーチェやその後のハイデガーを、哲学という歴史の直線上に並べるべきではないとさえ思います。

ニーチェやハイデガーについて詳しく知りたい方は下記のリンクで解説しています。ニーチェやハイデガーがプラトン思想の何を乗り越えようとしたのか詳しく書いています。

ニーチェの思想を分かりやすく解説 – 力への意思、ニヒリズム、生など10分で解説

ニーチェの思想を分かりやすく解説 – 力への意思、ニヒリズム、生など10分で解説 10分でわかるハイデガーの思想 – 「存在と時間」をわかりやすく解説

10分でわかるハイデガーの思想 – 「存在と時間」をわかりやすく解説

まとめ

哲学について、ざっくりとした流れを説明しました。ここに出てくる人物以外にも、多くの哲学者が存在することは確かですが、哲学とは何か?を考える上では、ここで紹介した哲学者の思想を知れば十分でしょう。彼らの思想を個別に理解したところで、結局哲学って何?と多くの人が思いますが、流れでみると実はそんなに複雑ではありません。

再度まとめると下記の通りです。

-

プラトンによってイデアという超自然的な原理を設定し、イデアこそが最高価値であり、世の中の存在は、その偶像に過ぎないと考えた。

-

アリストテレスは、プラトンの考えは人工物のみにしか適用できないため、自然物を説明できる包括的存在論を考えた。彼は可能態と現実態の二つで整理し、その行き着く先は、イデアのような理想形であると考えた。

-

プラトン思想とアリストテレス思想の間で1000年以上の間、行き来した。アリストテレス思想は、教会の力を強化するために、プラトンは教会の力を分離するために使われた。

-

デカルトによって自然科学の正当性が主張された。またプラトン思想をもとに、量的関係こそが神の純粋な精神で洞察されると考えた。

-

カントとヘーゲルによって、神の存在なしに、超自然的原理を理解できるようになった。カントは現象界に限って理解できるとしたが、ヘーゲルは思考の枠組みを拡大することで、人間が理解できる範囲は拡大し、神のみぞ知る世界はなくなると考えた。

-

ニーチェは、価値の大転換を試みた。最高価値とされていたイデアは、実は存在しなく、形相や質量こそが、最も価値があると考えた。これによりヨーロッパ全体を覆うプラトン思想(ニヒリズム)を克服しようとした。