デカルトはフランスの哲学者で、「近代哲学の祖」や「近代的自我の発現」を初めて果たしたと言われます。

しかし、我々日本人が捉えるような「近代」とは程遠いです。あくまでデカルトは近代への準備を整えた、という表現が正しいです。

この記事では、デカルトの思想の根幹となる方法序説や省察の思想を丁寧に解説します。デカルトの時代は、古代から近代への移行期なので、言葉の定義も曖昧で勘違いされやすいです。他の多くの記事が誤った認識で書かれていますが、この記事ではしっかりと解説していきます。

下記の記事で、哲学史をわかりやすく一気に解説していますので、ざっくり哲学を理解したい方におすすめです。

哲学とは何か? 重要な哲学者の思想を歴史に沿ってわかりやすく解説

哲学とは何か? 重要な哲学者の思想を歴史に沿ってわかりやすく解説

哲学の2つの源流

デカルトの思想を理解するには、当時の哲学の歴史的背景を理解する必要があります。

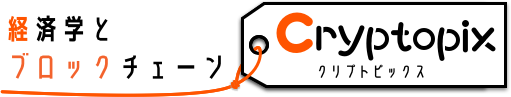

古代ギリシャで、プラトンとアリストテレスの二つの思想が誕生以来、ある時はプラトン思想を、またある時はアリストテレス思想を採用し、1000年以上の間、二つの思想の間で揺れ動いていました。

大きく分けるとこの二つの思想は、アリストテレスは「トマス主義」と、プラトンは「アウグスティヌス主義」と共にしながら発展していきました。

この二つの思想について詳しくみていきます。

ちなみに、ここから理解するには、「プラトン」「アリストテレス」の思想を理解している必要があります。下記のリンクで解説しています。

10分でわかるプラトンの思想の本質 – イデア論、形相、質量をわかりやすく

10分でわかるプラトンの思想の本質 – イデア論、形相、質量をわかりやすく 10分でわかるアリストテレスの思想 – 形而上学、自然学をわかりやすく解説

10分でわかるアリストテレスの思想 – 形而上学、自然学をわかりやすく解説

アリストテレス-トマス主義

13世紀まではプラトンが最高の権威とされてきましたが、12-13世紀ごろからアリストテレスが徐々に知られるようになり、次第にキリスト教神学に受け入れられ始めました。

もともと、アリストテレスはプラトンのイデア論を修正し、乗り越えようとした思想です。詳しくは下記のリンクで解説しています。

10分でわかるアリストテレスの思想 – 形而上学、自然学をわかりやすく解説

10分でわかるアリストテレスの思想 – 形而上学、自然学をわかりやすく解説

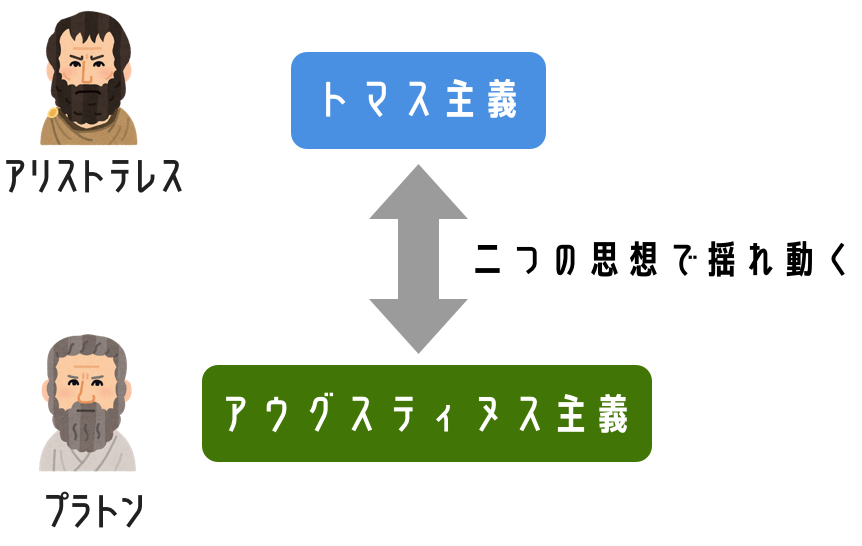

要は、プラトンの「超自然的な永遠不変の変わることのないイデア」を参照して、世の中の存在を「材料(質量)」と捉える思想を、アリストテレスは「材料(質量)」を、内的な力から変化する目的を持ったものと捉えました。そしてその変化の最終目的地を「純粋形相」としています。

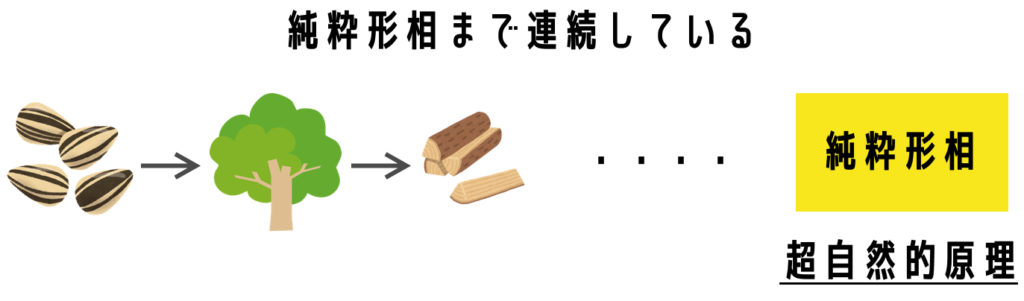

この「純粋形相」は、プラトンの「イデア」に当たるわけですが、つまり、超自然的な神のようなものは、現実の彼岸にある超越的なものではなく、内的な力の最終目的地だとしたわけです。

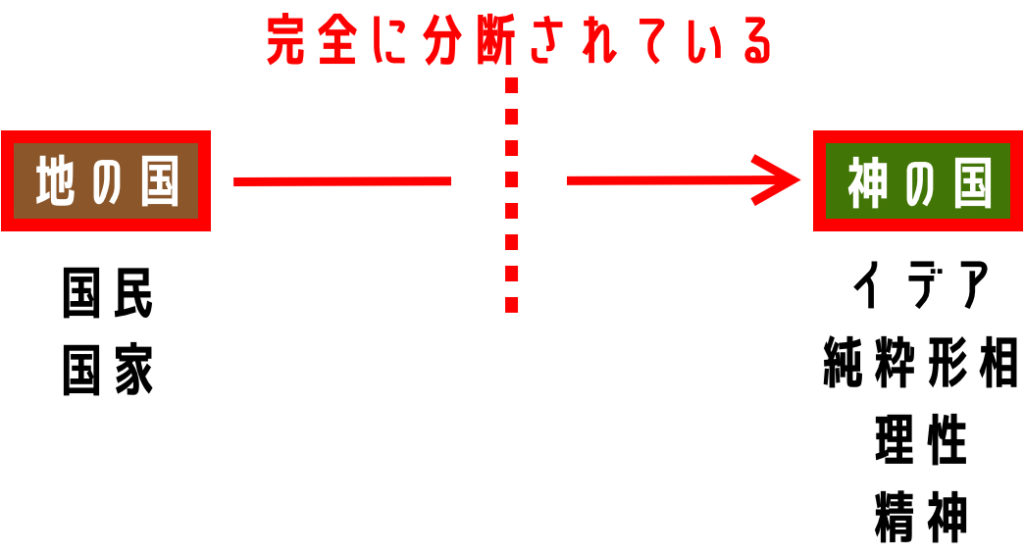

したがって、このアリストテレスの哲学を下敷きにすると、「神の国」と「地の国」のように、非連続にあるのではなく、地の国の、先の先には神の国があるというような連続的なものと捉えることができます。

このアリストテレスの思想は、当時影響力のあったローマ教会にとって、国家への介入を許す都合の良いものでした。そのため、アリストテレス-トマス主義はキリスト教の正統教義として認められることとなります。

プラトン-アウグスティヌス主義

13世期にアリストテレス-トマス主義がローマ教会と共に影響力を強めました。しかし、ローマ教会が国家へ介入することで、教会は著しく腐敗しました。

そんな中で、14世紀ごろに、教会の浄化を目指そうと、再びプラトンーアウグスティヌス主義が復興し始めます。

「皇帝のものは皇帝に、カエサルのものはカエサルに」というスローガンのもと「地の国」と「神の国」を、きっちり分けようという運動が始まります。

このプラトン-アウグスティヌス主義の復興の中での哲学的な中心人物がデカルトというわけです。

デカルトはどんな人?

ルネ・デカルトは1596年にフランスで法官貴族の子として生まれました。彼は幼い頃から最高の教育を受けます。そこには最先端の自然研究も含まれていました。

学業を終えると、今度は軍隊に入りヨーロッパ中を旅行して歩きます。ちなみに軍隊といっても、当時の貴族は、戦闘に参加などせず、ただ各地を旅行するようなものでした。

ヨーロッパ旅行の最中、科学者のイサーク・ベークマンと出会い「物理・数学」について共感し、ガリレオの物体落下の法則などを追実験しています。

その後、別の軍隊などに入ったりしながら旅を続け、ドナウ河近くのノイブルクという村で足止めをくらい、宿にこもって思案を重ねました。そこで「普遍数学」や「方法序説」を書いています。

その後、デカルトは軍隊を離れ、北欧や東欧まで旅をしたあと、フランス、イタリア、パリと場所を移し、パリでメルセンヌやミドルジュアらと知り合い、彼らと共に数学や光学の研究を行います。その後、研究に専念するためオランダに移り、9ヶ月間「形而上学」に専念し、のちに「省察」を書きます。

その後、他の著書も書きますが、最終的にはスウェーデンの女王に招かれ、極寒の中講義したことがきっかけで肺炎にかかり、その地で亡くなっています。

デカルトの思想とは?

デカルトの思想の根底にあるのは、プラトン-アウグスティヌス主義です。

つまり、神の世界と民の世界、超自然的原理と自然界とを、断然と区別するべきであるとする思想が根底にあります。そして、物理学や数学、光学などの最先端の科学に触れていることもわかります。

ここから彼の思想を一つずつ紐解いていきますが、彼が取り組んだことは、大きくまとめると下記の通りです。

数学的自然科学の存在論的基礎づけ

「数学的自然科学」とは、例えばガリレオの物体落下やケプラーの天体運動などです。彼は様々な科学者と触れ合うことで、科学への理解を深めたと思われます。

「存在論的基礎づけ」というのは、それがなぜ正しいのか?ということを証明するということです。

ここは日本人には非常にややこしいのですが、キリスト教の世界では、科学が正しいということは、その科学が神の世界と通じているということを証明しなければなりません。

コペルニクスが天動説から地動説を捉えたことで、宗教的に背いたとされ罰せられたように、科学というものが、神の世界を説明するものであるというこが、きちんと説明できなければいけないわけです。

この大問題に対して、デカルトは生涯をかけて取り組んだということです。つまり、デカルトは科学を発展させる上での下準備を整えたというわけです。

普遍数学とは何か

デカルトは、ノイブルクの宿でまず「普遍数学」を構想します。

数学(マテーシス)というのは、もともと古代ギリシャのピュタゴラス教団で学ばれていたもので、算術・幾何学・天文学・音楽・代数学・光学・力学のことです。これらの個々の学問の共通項は「順序や量的関係」について研究しています。

つまり、この順序や量的関係に絞ってしまえば、それが光であろうと、力であろうと、音楽であろうと全て説明できるだろうと考えました。

このすべてを包括した学問が「普遍数学」として成り立つだろうとデカルトは考えました。

方法序説と省察で説明されるもの

デカルトは数学的自然科学を研究すると同時に、その科学の存在論的基礎づけにも着手します。

それが、「方法序説」であり、後に書くことになる「省察」で展開されます。

彼がこの二つの本で証明したことは、簡単にいうと下記の二つとなります。

- 自然科学がたまたまうまくいったというものではなく、必然的なものだということを論証する

- 自然科学の必然性を証明すると、自然を量的なものとして見ることになり、アリストテレス-トマス主義の質的なものとして捉える自然観と対抗することになる。これはキリスト教に背くことになりそうだが、決してそんなことはないということを論証する

方法的懐疑という手法

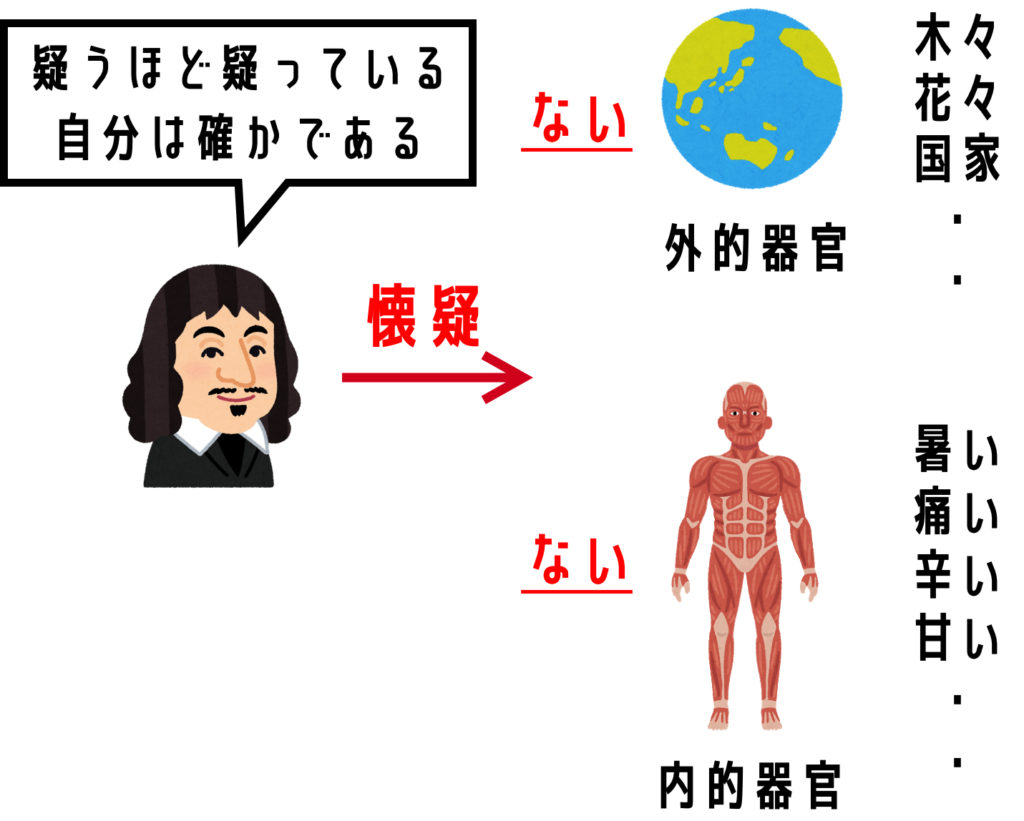

デカルトは、これらを論証するために「方法的懐疑」という手法を用います。方法的懐疑とは、疑いようのない真理を発見するために、あらゆるものを疑う手法です。

デカルトはまず、外的器官の教えてくれること、つまりこの世界が存在していることを疑い、そして内的器官の教えてくれること、つまり自分自身の肉体をも疑います。

そうして外的世界も肉体も何もない空間に一つの光が差し込みます。それは、その世界を疑っている自分自身であるとデカルトは考えます。

世の中の存在を疑えば疑うほど、それを疑う自分自身の存在が確実なものとなるからです。ゆえに、デカルトは方法序説のなかで「我思う、ゆえに我あり」と結論づけました。

我思う、ゆえに我ありの真理

ここで多くの人が勘違いをするのは、この言葉を近代的自我の目覚めだと捉えることです。ここでデカルトが主張する「わたし」は決してそうではありません。

簡単にいうとデカルトはこう考えました。

世の中のあらゆるものを疑うと、最後に残されるのは「魂」「精神」のみである。その魂や精神は、神様が自分の分身として、すべての人間に分け与えたものである。つまり、その精神を正しく使いさえすれば、この世界の設計図をうかがい知ることができるはずである。

つまり、これが近代的自我と言えるかは非常に微妙で、あくまで神の後見のもとに、世界の存在構造を知ることができると言っているに過ぎません。

この神の存在に退陣してもらうには、カントの頃まで待たなければなりません。我々の言う近代が訪れるのはまだ少し先だと思って良いでしょう。カントについては下記のリンクで解説しています。

10分でわかるカントの思想 – 純粋理性批判をわかりやすく解説

10分でわかるカントの思想 – 純粋理性批判をわかりやすく解説

自然科学の正しさの証明

ここまできてようやく、一つ目の論証が可能です。

- 自然科学がたまたまうまくいったというものではなく、必然的なものだということを論証する

- 自然科学の必然性を証明すると、自然を量的なものとして見ることになり、アリストテレス-トマス主義の質的なものとして捉える自然観と対抗することになる。これはキリスト教に背くことになりそうだが、決してそんなことはないということを論証する

まず、デカルトは、あらゆる存在が否定されたときに残された「魂」「精神」によって洞察できるものは数学的な量的関係のみであると考えます。肉体で感じ取れる、例えば暑いだとか、痛いだとかそのようなものでは身体に起こった偶発的なものにすぎないと考えます。

そしてその量的諸関係、つまり物理学などの科学全般をいうわけですが、これらは神が分け与えた精神によって洞察されるのだから、「神が誠実である限り」正しいはずと考えます。

非常に回りくどい証明ですが、つまり、神は誠実なんだから、神が分け与えた精神で洞察される、量的関係は正しくないわけないよね、と言うことです。

キリスト教と縁が遠い我々にとっては非常に理解しにくいのがこの辺りの論証です。

キリスト教に背かないという論証

つぎは2つ目の論証についてです。

- 自然科学がたまたまうまくいったというものではなく、必然的なものだということを論証する

- 自然科学の必然性を証明すると、自然を量的なものとして見ることになり、アリストテレス-トマス主義の質的なものとして捉える自然観と対抗することになる。これはキリスト教に背くことになりそうだが、決してそんなことはないということを論証する

この論証についてですが、デカルトは明確な答えを持っていました。アリストテレスは世の中の存在を、変化し続ける目的を持ったものと捉えていました。しかし、その捉え方自体、神の目的を勝手に解釈をしていると考えました。

むしろ、方法的懐疑によって肉体から精神を浄化し、量的諸関係に絞って洞察する方が、神の意思を尊重していると考えました。

なぜデカルトが近代哲学の祖なのか

ここまでくるとある疑問が浮かびます。それはなぜデカルトが近代哲学の祖なのか?ということです。

デカルト以前の時代は、このように考えていました。プラトンのイデア界、理性、精神、純粋形相など、ほぼ同じ意味なのでどれでも良いのですが、それらは人間が知り得ない「超自然的な概念」でした。

しかしデカルトは、神が人間に分け与えた精神によって洞察されるものであれば、その「超自然的な概念」をうかがい知ることができるということを論証しました。

つまり、いままで世の中の存在構造は神のみぞ知るものだったものを、一人ひとりの人間の中に取り戻したと言えるでしょう。しかし、繰り返しになりますが、あくまでまだ神が分け与えた精神という後見のもとに、洞察する限りにおいてのみ可能となるだけです。

この神の存在に退陣してもらうまでは、ここから100年以上かかり、カントの登場まで待つことになります。そこからようやく近代が始まると言えるでしょう。

10分でわかるカントの思想 – 純粋理性批判をわかりやすく解説

10分でわかるカントの思想 – 純粋理性批判をわかりやすく解説

哲学を知るのにおすすめの本

私が哲学を学ぶ上でおすすめしたい本は「反哲学入門」です。

様々な哲学本を過去読んできましたが、ここまで哲学史を体系的にまとめている本はありません。入門書としてこの一冊を読んでおけば、専門的な本を読んだとしても、かなり理解しやすくなると思います。哲学とは一体何か?というところにフォーカスして様々な哲学者を解説しており、基礎的な理解をする助けになります。

まとめ

デカルトは、分かりやすいと言われていますが決してそうではありません。日本人が理解するには歴史的な経緯や、キリスト教的な背景がないと、理解を誤ります。

例えば、精神や魂、理性などの言葉が出てきますが、日本人だとみんなそれくらい持ってるよね?くらいに考えてしまいます。しかし、デカルトの言うそれらは、あくまで神によって等しく人間に分け与えられたものと考えます。

まだまだキリスト教の影響が大きかったこともあり、デカルトは非常に遠回しな論証をして見せるのですが、言いたいことは非常にシンプルです。デカルトは近代へと進む地盤を整えたということが理解できたかと思います。

デカルトは次の時代のカントへ、バトンを手渡しし、そこで本当の近代が訪れることになります。カントについては、次のリンクで解説しています。

10分でわかるカントの思想 – 純粋理性批判をわかりやすく解説

10分でわかるカントの思想 – 純粋理性批判をわかりやすく解説